Tal vez una de las grandes ironías del Caribe colombiano es aquella que se levanta cada mañana con el alba de ensueño, inspirador de poemas y canciones, al arrullo del canto de loros y mariamulatas.

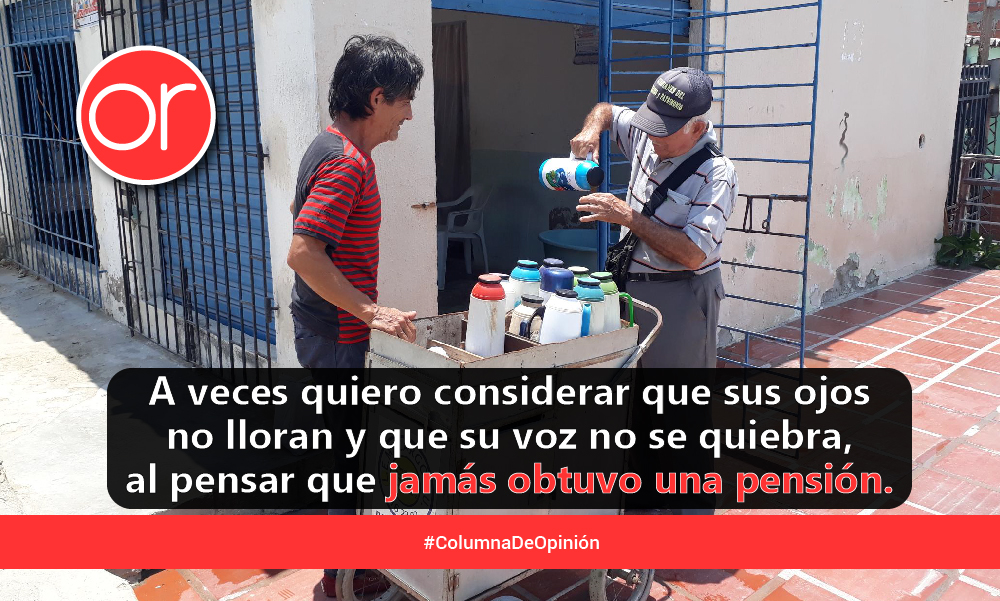

El sol imponente y soberbio que se levanta sobre Cartagena, siendo tan apetecido y anhelado por los miles de turistas de pieles diáfanas y pálidas, es el mismo que se posa sin remordimientos sobre la espalda octogenaria de don Luis. El carrito en el que transporta sus ocho termos cargados de tinto, como le llamamos en Colombia al café oscuro, y de agua aromática de manzanilla, hierba limón y canela, tiene cuatro rueditas de unos veinte centímetros de diámetro, pero una de ellas no sirve.

La rueda dañada es arrastrada por las otras, empujada por la necesidad de vender los tintos antes de que el sol alcance el zenit y se vuelva más intolerable. La piel curtida y arrugada de don Luis, así, a secas, como si su apellido no le aportara nada a su triste vida, ha batallado contra el astro rey desde los tiempos en que trabajaba en las selvas del Chocó, en cercanías del río Atrato, cortando madera en un aserradero sin nombre ni normas de protección.

Era joven por aquellos días y, su cuerpo aguantaba no solo la furia del medio día, sino también los litros de aguardiente que ingería cada quince días cuando bajaba al pueblo a reencontrarse con la civilización. “Nos tocaba duro, pero la pasábamos bueno”, dice, mientras sirve un tinto con sus manos llenas de manchas de vejez y de la inmisericordia del sol.

“Ganábamos buena plata y no teníamos en qué gastarla allá metidos en la selva. Uno a veces cree que la suerte la tiene comprada y no piensa en el futuro. Nos emborrachábamos hasta quedar tirados en el piso y no nos importaba nada”, me cuenta con alguna nostalgia que de cierta manera logro identificar, no tanto en sus palabras como en su mirada.

Hoy ya no es el mismo joven corpulento y lleno de arrojo que se metía litros de aguardiente y podía cargar un corte de madera de más de ochenta kilos sobre sus hombros recios. Ya muy poco queda de aquel hombre invencible, salvo sus recuerdos.

Ahora es un hombre solo y triste, de sonrisa melancólica, aunque igual de combativo a aquellos días lejanos del aserradero. Pero no lo es por voluntad ni por demostrarle al mundo que es de acero, sino porque el hambre y la necesidad lo empujan cada mañana a las calles a vender sus tintos y sus aromáticas bajo la canícula implacable de esta ciudad glamurosa y excluyente.

Nunca tuvo hijos y, actualmente, comparte su vida con su mujer, una señora de su misma edad de la que me cuenta está muy enferma y por quien, cada tanto, tiene que dejar de salir a vender sus tintos para llevarla a las citas médicas, o a mendigarle al sistema de salud de este país ingrato, unas medicinas genéricas que muchas veces para poco sirven.

“Lo único que dan es ibuprofeno”, dice con amargura, mientras guarda en un bolsito de esos que se cuelgan de la cintura, los trescientos pesos que cuesta el café que acaba de vender a un peatón cualquiera.

Don Luis se lamenta de un dolor en sus rodillas que, jamás volvieron a ser las mismas desde hace tres años, cuando le dio chicunguña, en aquella temporada implacable que sufrió el trópico y que afectó a buena parte de la población del litoral.

Pero él sabe que no puede permitirse el lujo de dejar de caminar las calles, arrastrando su carrito medio dañado, para conseguir algo de dinero para llevar a su casa y poder alimentarse junto a su “viejita”, que es como le dice a su esposa y compañera.

“Este sol es muy berraco, pero hay que darle las gracias a Dios porque al menos tengo trabajo”. Tristemente don Luis, en medio de esa tragedia nacional en la que se convirtió solventar un poco de comida para llevar a la mesa, cree que tiene trabajo. No obstante, lo que dicta la brutal realidad de este país empobrecido es que tan solo tiene una fuente inestable de ingresos precarios que la mayoría de veces ni para comer alcanza.

Sus ochenta años se hacen cada vez más pesados, pero su memoria sigue intacta. Cuenta con añoranza que nació en un pueblo del Valle del Cauca llamado El Cairo, pero afirma que prácticamente no reconocería el lugar que lo vio nacer, ya que desde hace más de cincuenta y cinco años no volvió por allá.

Luis Carvajal con su carrito de tintos a plena luz del día

Luis Carvajal con su carrito de tintos a plena luz del día

De tantas anécdotas que su memoria a prueba de años le permite contar, recuerda que se enteró de la muerte de su padre varios años después de ocurrida y que no tiene la menor idea de qué habrá sido de la vida de sus hermanos. No sabe si están vivos, y si lo están, no sabría dónde buscarlos, como tampoco ellos sabrían cómo buscarlo a él. La última vez que los vio fue el día que salió para siempre de El Cairo, camino de Cartago, a buscar trabajo en cualquier cosa en que pudiera emplearse.

Allí se enfiló en una finca cafetera fumigando hormigas en los cafetales. Jamás en la vida había hecho ese trabajo, pero su determinación le permitía no tenerle miedo al trabajo. Desde niño ayudaba a su papá, quien trabajaba en una finca criando animales, lo cual le valió descuidar sus estudios para siempre, hecho que al parecer tardaría muchos años en lamentar.

Pero hoy, cincuenta y cinco años después de su salida de El Cairo, los motivos que lamenta son otros muy distintos.

Resiente que su trabajo de vendedor esté siendo acaparado por venezolanos que están llegando a la ciudad en iguales condiciones de precariedad que las suyas, a pesar de estar de acuerdo en que hay que prestarles toda la ayuda que sea posible por parte del Estado.

En realidad no le duele tanto que los nuevos habitantes se queden con esas plazas de trabajo informal, sino que “el Gobierno no le preste atención a los problemas de la casa, sino que se descosa por arreglar los problemas de la casa ajena”, refiriéndose a la “presidencia interina de Venezuela”, que están ejerciendo los altos dignatarios del Gobierno colombiano.

Lamenta que personas tan vulnerables como él sean invisibles para la solidaridad de toda la gente, como si la pobreza estuviera recién inventada en Colombia, con la llegada de los migrantes venezolanos. Profiere sus lamentos mezclados con una sonrisa irónica, incompleta por la falta de atención médica y una prótesis dental que le dificulta aún más su vida cotidiana.

Don Luis dice solo pedirle a Dios salud para él y su mujer, aunque afirma no pedirle cosas materiales: “qué voy a pedirle si precisamente hay tantos venezolanos que están aguantando hambre y pareciera no ayudarlos; qué me haría pensar que me va a ayudar a mí”. Se refiere a la lamentable situación de los caminantes y su penosa e indigna realidad de pasar hambre y tener que dormir en muchos casos en donde los coja la noche.

Don Luis resiste con estoicismo su situación y trata de poner su mejor cara ante la adversidad de sus malas ventas. Me cuenta que a cada termo le salen quince tintos de trescientos pesos cada uno, sin contar las gotas de infusión que se riegan en el piso terragoso al momento de servir cada pedido.

Una mañana cualquiera un mototaxista le embistió el carrito de sus tintos de manera irresponsable, rompiéndole cuatro de ellos. Nunca le pagó los daños a pesar de prometer hacerlo, burlándose de su incapacidad de exigirle su pago inmediato.

Sin embargo, no obstante el mal momento y la mala suerte del desafortunado hecho, don Luis jamás borró de su rostro su sonrisa. Aunque en ocasiones esa sonrisa pareciera más un gesto de nostalgia, nunca se le vio renegar de su vida y su destino.

En ninguna circunstancia se le vio maldecir, a pesar de tener que disputarle todos los días un plato de arroz a la pobreza, ni tener que contemplar el desparpajo cínico de los políticos culpables de su situación y de la de miles de desventurados igual a él, en frente de su viejo televisor que un día lejano fue a colores, pero es hoy a blanco y negro.

Sus zapatos están tan deteriorados como lo están a veces sus esperanzas. Con ellos camina las polvorientas calles y se bate a duelo con cada charco plagado de pestilencia cuando llueve. Son los mismos zapatitos despojados de toda vanidad con los que sube todos los días las lomas colmadas de casas de madera y de plásticos amarrados de cualquier manera; esas mismas casitas de hambre que jamás mostrarán los noticieros en sus secciones de farándula de esa Cartagena de luces de colores y trajes de gala, de magníficos eventos y personalidades de abolengo.

Don Luis y su esposa Elvira en su antigua casa.

Don Luis y su esposa Elvira en su antigua casa.

Su sonrisa es en demasía conmovedora, porque es evidente que la procesión, como en la vieja canción, va por dentro. Pareciera que la vida le duele, pero aún es muy pronto para renunciar a ella. Siempre será muy pronto. Tal vez sea esa una de las leyes generales de la existencia: creer que siempre habrá algo por hacer, por subsanar los daños y las heridas que nos deja tatuadas el destino, y suponer que la vida, en un destello de justicia, nos dará la revancha que por mucho tiempo nos ha sido negada.

Una mañana sin nombre ni código en el calendario, don Luis aparece más tarde que lo acostumbrado, pero esta vez sin su carrito de ruedas oxidadas. Me cuenta que tuvo que mudarse de casa, que ya no podía más con el valor del arriendo. Se fue con su viejita para un cuarto de alquiler mucho más arriba en la loma de invasión en la que ha vivido en el último tiempo. —¿Y el carrito?— Le pregunté, “ahora donde vivo hay que subir unas escaleras muy largas para poder llegar a la casa”. Sus años ahora resultan más pesados que el carrito de los tintos y no podrá volver a usarlo.

Podrá tan solo vender el contenido de los termos que puedan abarcar sus manos cansadas y entristecidas por el tiempo. Ya sus pies exhaustos por las décadas de esfuerzo hacen mella y pasan cuenta de cobro y ya no podrá desplazarse tanto como lo hacía con la ayuda de su carrito de rueditas desafortunadas.

Su mente, de tanto en tanto, vuelve caprichosa sobre los recuerdos que se empeñan en sobrevivir en su terca memoria, de los días felices en medio de la selva inhóspita, sin sospechar por aquellos días de lluvia, que los años más duros y de feroz crueldad llegarían irónicamente en la profunda jungla de cemento.

A veces quiero considerar que sus ojos no lloran y que su voz no se quiebra al pensar que jamás obtuvo una pensión, y lamento sospechar que su sonrisa se vuelve nostalgia al sentirse cada vez más solo en este mundo.

Pero mientras aún le asistan las fuerzas en su cuerpo, que no se rinde, don Luis seguirá caminando con sus termos por las calles de la ciudad de las luces brillantes y calles adoquinadas llenas de historias; seguirá viendo cómo sus ilusiones se apagan y el deseo de vivir la vida, o lo que quede de ella, se perderá para siempre en los más profundos desfiladeros de la desesperanza.