Autor: Eddie Vélez Benjumea

Podemos leer cientos de noticias de distintos portales en nuestro feedback y decidir cuáles de ellas son fake news y cuáles no; tenemos la capacidad para observar un video y declarar su veracidad o sentenciar su manipulación por detalles tan simples como una sombra mal editada; tenemos el criterio para convencernos de que el hombre, por ejemplo, llegó a la luna, o creer que todo fue un vil montaje audiovisual al mejor estilo de Hollywood.

En los tiempos de Platón, el pensamiento analítico le ayudaba a filosofar. La epistemología, como estudio del conocimiento humano, era el principio y punto de partida de lo absoluto. Ello cabe dentro de los patrones del sentido crítico: la capacidad de razonar sobre algo y hacer un juicio sobre ello.

En ese sentido de ideas, perder el sentido crítico sería para la mente, como no alimentarse durante una semana para nuestro cuerpo.

No sería casualidad que, una vez dejáramos de apostar por un criterio inteligible a lo que ya permanece establecido comenzáramos a maquinar como robots sin la pericia, siquiera, de una inteligencia artificial, y a repetir consonantemente una interpretación de la realidad que los gobiernos han instaurado desde hace siglos.

Para Estanislao Zuleta “la educación que hemos conocido reprime el pensamiento debido a que se dedica a transmitir informaciones y datos, sin enseñar a pensar, y enseñando sin filosofía”. Esas cadenas a las que estamos acostumbrados —cadenas que los mismos en los poderes se encargan de no fragilizar— nos proporcionan una falsa seguridad.

Somos como ovejas de rebaño acostumbradas a encasillar socialmente, acribillando cualquier irrupción explosiva de desentendimiento con lo tradicional y sentenciándolo al escarnio público para no correr en el peligro que supone lo no convencional.

Apostar por alegarle a todo, sin el ánimo inteligible de un argumento sólido, es meramente un acto de mamertería —dirían los más godos— ¡y con razón! Cúmulos de estupideces y sandeces irrazonables nublan los sentidos cada vez que nos llenamos de irritabilidad precaria.

La opinión atrevida, de quien no se la ha sabido ganar, abunda por esas redes que ciegamente llamamos sociales y que, muy contrariamente, tornan asocial toda interacción, y nos encierra en una burbuja sólida de desesperación, ansiedad y criterios inverosímiles.

Renunciar a nuestro derecho a pensar es brindarle, en bandeja de oro, toda nuestra esencia al status quo.

Es otorgarle, entonces, nuestro deber como disruptores de lo que no funciona en lo establecido, en aquello que ni la mejor política pública, del tema que sea, tratase de arreglar para «cambiar» lo que desde un principio nos sembraron como miedos, y que venden como transformación.

¿Qué pasaría con estos mundos políticos, si los universitarios no salieran a gritar a los gobiernos que lo están haciendo mal? ¿Qué sería de nuestros derechos si líderes como Ricky Martin y Bad Bunny, en su momento, no se plantaran firmes esperando la renuncia de falsos profetas políticos? ¿Qué pensarían las nuevas generaciones, si los que ahora están no trataran de dejarles un mejor lugar con garantías y derechos como nuestros ancestros trataron de hacerlo con nosotros?

No escuchar a aquellos que quieren que no pensemos sería un deber casi catedrático. No dejemos que esa estupidez, que quieren colectivizar, se nos contagie. Porque la ignorancia, que es atrevida, también se prende rápido. Ese, como virus invisible y asintomático, se revela cada vez que abrimos la boca para insultar, para maldecir e insinuar que nuestra grandeza es, quizá, más altiva que la de nuestros semejantes.

Este no es un problema político, es un tema meramente del ser. El humano piensa. No es como Sócrates que «solo sabía que nada sabía». Este ser razona, medita, piensa, actúa conforme su razón le dicta el quehacer. Si analizáramos, por un momento, la manipulación de las fuerzas del orden, sabríamos muy bien nuestro deber, y ese, por medio del sentido crítico, es razonar.

Pero no criticar por molestar, sino argumentar por transformar, por dejar puesto un régimen de cambio, y no un cambio como esos que proponen los politiqueros ebrios de migajas de poder, sino un cambio que le permita a la humanidad tocar fondo, y lograr las metas que jamás pensaríamos con nuestros antiquísimos modelos de autoridad.

El peligro de perder el sentido crítico supondría perder ese aire de libertad que se nos confiere a cada ser constitucionalmente. En segundo grado, desposeer ese derecho acarrearía la responsabilidad de cargar con cada acto de quienes nos mal representan; y en tercer grado, desprendernos de esa intimidad nos usurparía la esencia de lo que nos hace tan humanos: el razonamiento.

La respuesta a cómo evitar que nos llenen la mente de ignorancia, está en alimentarnos con miles de libros; develar mundos de cabezas pensantes; razones divergentes y múltiples que nos acompañen en la travesía de lograr una transformación, para que las élites dejen de jugar con nuestra razón al antojo premeditado del vudú que nos consideran y dejen de usarnos como muñecos de ventrílocuos de programas infantiles al son del Bella Ciao.

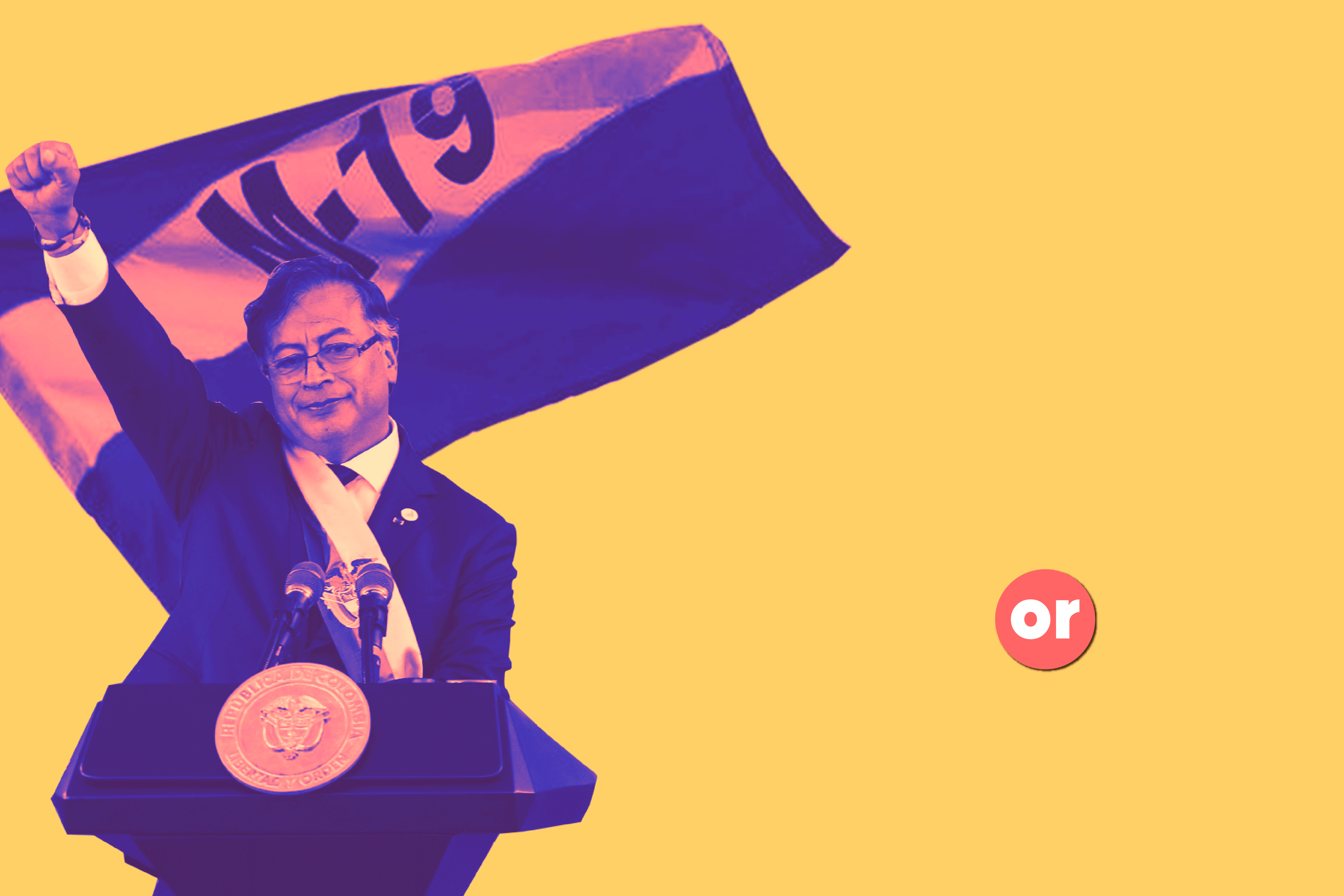

Foto cortesía de: Sputniknews

La frases de impacto publicitario como forma que hoy se impulsa la política es contraria a la exposición de la ideas y argumentos para fijar posiciones