Hace algunos días, el diputado brasileño Rodrigo Amorim hizo una invitación bastante interesante: «a quien le gusten los indios que vaya a Bolivia, que además de ser comunista todavía está presidida por un indio». Tomaré la primera parte de esta oración, pues todavía me considero menor de edad en lo que concierne a comunismo, socialismo, capitalismo y esas cosas; por tanto, sería entrar en un territorio en el que no puedo servir de guía a quien quiera recorrerlo.

Recuerdo un chiste o grafito —de pésimo gusto, por cierto—, que reza: «dichosos los bolivianos que no tienen costeños» y alude a la histórica disputa por el mar de Bolivia y un tinte xenofóbico por los amigos de nuestro Caribe colombiano. Orlando, París, Roma, Londres podrían considerarse como destinos más apetecibles; pero no, las aventuras más interesantes se viven en lo desconocido. Rara vez escuchaba hablar sobre ese país de indios cuyo pueblo, con una huelga de hambre iniciada con cuatro mujeres, puso en jaque a una cruenta dictadura como la de Hugo Banzer en 1978.

Al país de personajes emblemáticos, como la lideresa Domitila Barrios, el pintor Édgar Arandia y el reconocido grupo los Kjarkas es común asociarlo con lo indígena, igual que Perú y Ecuador. Sí, esos países de «cholos», vocablo que, desde que comenzó el mestizaje en América, se ha considerado un insulto en muchos contextos. Recuerdo que la primera vez que escuché sobre la patria, que debe su nombre a Simón Bolívar, fue en el Mundial de USA 94, cuando se dio ventana al mundo deportivo, con Marco el «Diablo» Etcheverry y Erwin «Plantini» Sánchez.

Bien, como una de esas sorpresas azarosas que ofrenda la vida, yo me anticipé a la invitación del honorable diputado brasileño: me gustaba lo indio y fui al país que, según la mayoría de estudios, tienen mayor porcentaje de sangre indígena. De otro lado, al cruzar la frontera Puno-Copacabana, tuve la fortuna de conocer un mar de agua dulce a más de 4000 metros de altura, con un azul tan profundo como el Pacífico y, al llegar a sus islas, fue el momento en que más me he conectado con parte de lo que somos; pues, en una de ellas, se recuestan los mitos de creación de los pueblos originarios de la zona.

Valdría la pena preguntarse si el señor Amorim no tiene por allá, muy metido en los intersticios de su sangre, alguito qué ver con lo indígena. Para ello, que se haga un examen de ADN; o, mejor aún, que se dé un paseíto por la Amazonía —territorio que comparte, vivamente, con ese país de indios— y redescubra las más de 240 tribus en territorio brasileño que han sobrevivido al exterminio y a ese pensamiento racista que está llamado a permutarse, en estos tiempos que invocan nuevas reivindicaciones.

Se cruzará, sin salir de su país, con cerca de 170 lenguas nativas y se ahorrará venir a Bolivia y aguantarse el soroche, azotar baldosa en los carnavales de Oruro, de Cochabamba o de Tarija, y no se abrume con esa riqueza, basada mayoritariamente en la raíz indígena, más allá de que estos gocen del sincretismo cultural, y que es una mera fracción de lo que nos identifica en la pluralidad latinoamericana.

Sí, qué maravilla fue avistar, en este país de indios, cómo el aymara y el quechua se mantienen, no gratuitamente, con solo subirse a un autobús colmado de costales surtidos de la bendecida hoja de coca, ese Red Bull de los incas que hace que el mágico Altiplano no nos agite tanto el corazón en la altura.

Qué honor vivir este país de indios que, igual que otro encantador como Ecuador, mantiene en su declaración de «país plurinacional» la afirmación de que hay que sentirse orgullosos de lo que somos, en vez de buscar, en contra de la identidad que implica pisar el suelo de este continente, lo que queremos ser.

Aunque Dios me dio la dicha de nacer en Colombia, qué encantador hubiera sido nacer indio y gritar, como lo hizo el pintor quiteño Oswaldo Guayasamín, «¡Soy indio, carajo!». Sin embargo, mi interés no es obligar, ni siquiera motivar, al probo diputado Amorim a sentirse indio: no tiene por qué. Lo que sí es menester recordarle es que, si su intención fue aminorar al hermano pueblo boliviano, en la Carta Magna de los Derechos Humanos se reza la no discriminación por motivo de origen y nacionalidad; incluso la Constitución Política de Brasil de 1988 lo declara, en sus derechos fundamentales; finalmente, los 3423 kilómetros de frontera entre Brasil y Bolivia fijan una luz moral para acatarlos. Nada le cuesta, entonces, retractarse ante lo que, presuntamente, es un irrespeto a un país hermano.

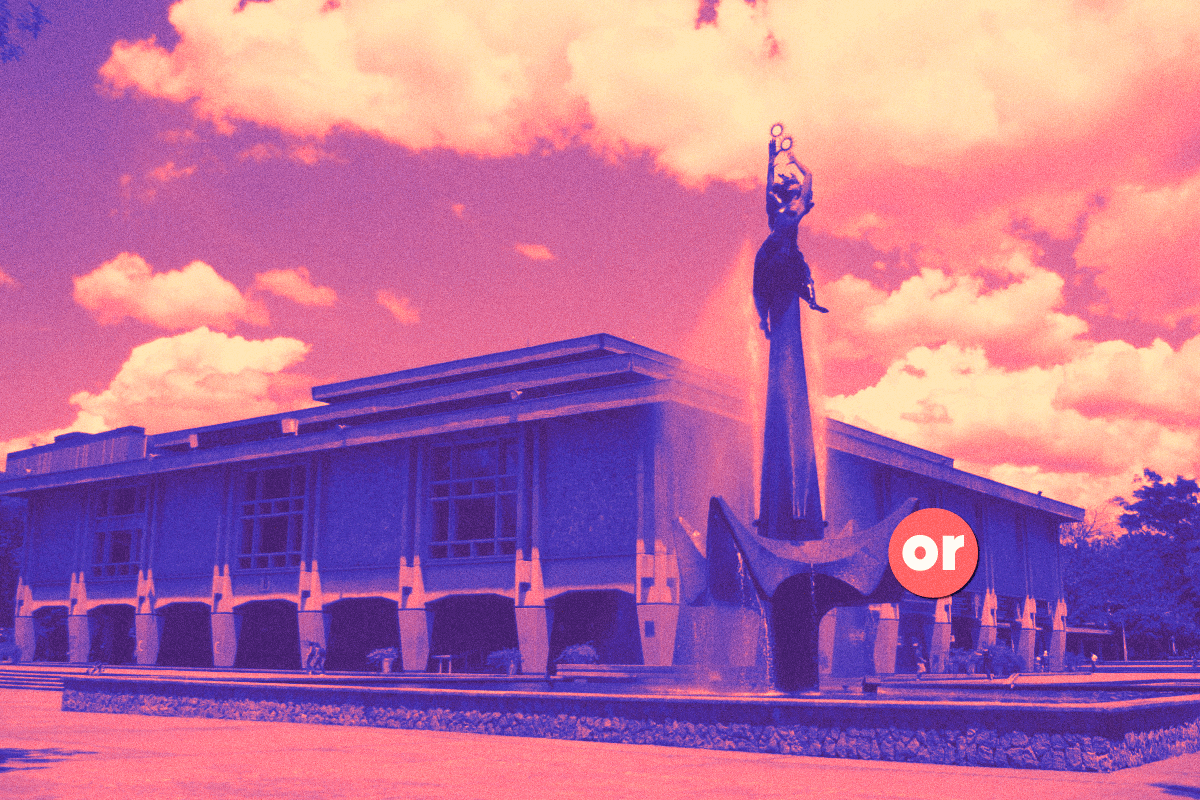

Fotografía cortesía de AFP