Columnista:

Christian C. Galeano Benjumea

Campesinos e indígenas de algunas zonas apartadas han continuado con la vida de manera habitual a pesar de la pandemia, entre los enfrentamientos de grupos ilegales, el desplazamiento y las decapitaciones, y como si no bastara, se suman los hostigamientos por parte del ejército. La vida en ciertos lugares del campo se mantiene en vilo.

Estas mujeres, hombres y niños que huyen de la violencia, con las pocas pertenencias que puedan cargar y que abordan canoas en el Alto Baudó chocoano, ¿qué clase de ciudadanos son para el Estado? Son ciudadanos de papel que en el desespero por huir de los combates entre los grupos ilegales confirman que el contrato social y los derechos nunca han existido para ellos.

Quizá las palabras ofrecen pistas para comprender un poco más este contrato social fallido. Los ciudadanos, aquellos que habitan la ciudad son sujetos de derecho; los otros, los marginados, entre los que se encuentran los campesinos de las periferias no son ciudadanos, no tienen tierras, no tienen un lugar, quedan en el vacío o, mejor dicho, sujetos a la violencia.

Así, la violencia es el sello notarial que da paso a la barbarie en estos territorios. Los grupos ilegales, a través de diversas formas, amedrentan a la población, buscan que la tierra quede vacía para el tránsito de la droga o la llegada de algún monocultivo; no cabe duda que en estas zonas apartadas mandan estos grupos y no las comunidades. No causa sorpresa la decapitación de varias personas en estas zonas o el cadáver de un líder social que impiden sepultar en Tarazá, Antioquia; el poder irracional de estos grupos se hace sentir sobre las poblaciones y los cuerpos.

Desde otras latitudes los hostigamientos no cesan para los campesinos, (Anorí-Antioquia y Norte de Santander), el ejército se enfrenta con las comunidades campesinas debido a la erradicación forzada de cultivos ilícitos. El Estado tiene un fin, acabar con estos cultivos; dispone de los medios para hacerlo, un ejército preparado para el combate; la seguridad o la vida de los campesinos son detalles menores que no deben alejar el objetivo. Así, el Estado juzga, condena y ejecuta a los campesinos que se resisten a perder la única forma de sustento. La muerte de uno o dos o tres, o la cantidad que sea, siempre es aceptable cuando se busca acabar con el problema del narcotráfico.

¿Cómo entender la vida de estos hombres y mujeres que huyen o padecen la violencia? Sobreviven, unos aferrados a la tierra, otros a la esperanza de volver en algún momento a sus territorios. Aquellos que huyen para preservar la vida, se enfrentan a la burocracia que no comprende la importancia de una parcela, un cultivo, una vida en el campo. Los otros, aquellos que se quedan en medio de la guerra y que padecen la violencia legal o ilegal, buscan preservar ese terreno pese al terror que se respira en aquellos lugares.

Tanto los campesinos que huyen como los que insisten en vivir con la violencia, padecen la soledad de no pertenecer a ninguna sociedad; son mal vistos, un subproducto del desarrollo que debe ser desplazado, modernizado o acabado. Sitiados por la violencia estos hombres y mujeres sufren y mueren ante el silencio de la sociedad.

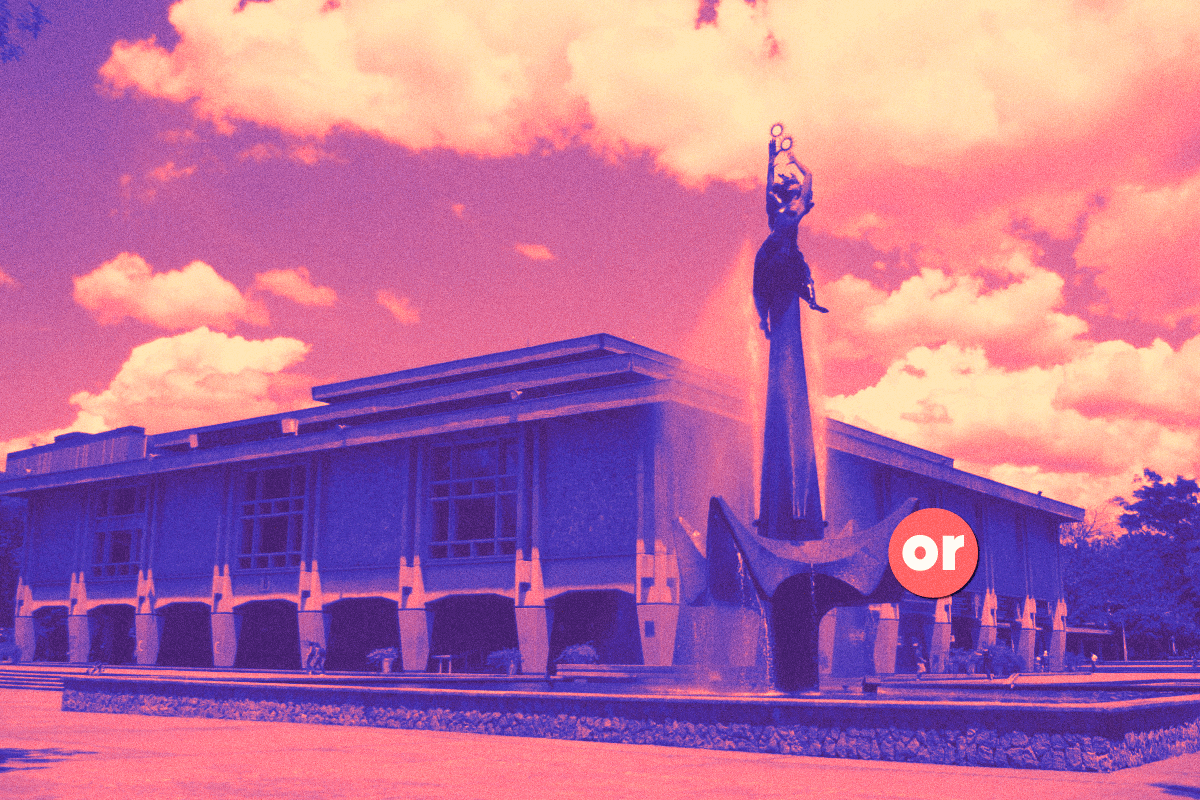

Fotografía: Johan Steven González

La cruda realidad de los campesino que debería llevarnos a la reflexión sobre nuestro papel social, el silencio, la omisión y la perniciosa indiferencia, a la que se suma el juzgamiento de las comunidades indígenas y campesinos y no de sus victimarios. Somos parte de su adversidad.

A pesar de las situaciones tan adversas que algunas comunidades han padecido, situaciones que han marcado sus vidas en un antes y en un después , se evidencia la resiliencia que tienen al recordar con tristeza todo lo que vivieron pero con la esperanza de ver llegar un nuevo día para seguir luchando por lo que queda y por lo que se puede construir , conscientes de que nunca volverán a recuperar lo que se tuvo empezando por sus familias completas y sin ninguna secuela que les dejó una violencia irracional en la que todos hemos perdido.